|

|

六四 |

|

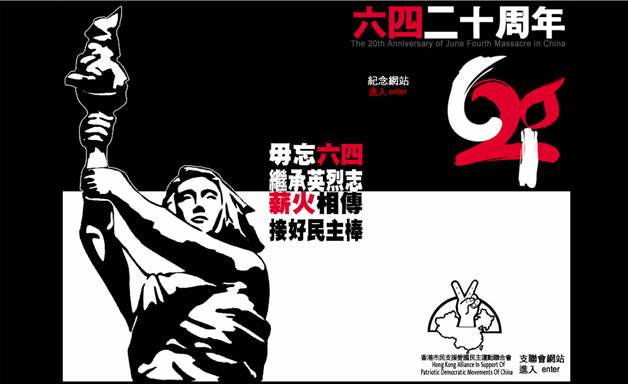

今年是「六四」事件二十週年,藉此機會一齊認識「六四」事件。有人認為「六四」事件誰是誰非已十分清楚;有人認為大家對「六四」的史實了解不多不應妄下定論。我們搜集了不同的論點讓同學初步了解「六四」。

我們先觀看由「香港教育專業人員協會」﹙簡稱「教協」﹚製作的《「六四」是怎樣一回事》:http://www.hkptu.org/8964/ptu-64t2-2.wmv。

教協的立場鮮明,堅決支援愛國民主運動,支持學生爭取民主,認為當年下令軍隊射殺學生、血腥鎮壓學生民主運動的中國共產黨和中國政府要對「六四」負責。

「香港市民支援愛國民主運動聯合會」﹙簡稱「支聯會」﹚每年六月初的第一個星期日都組織遊行,要求平反八九民運,釋放被捕民運人士,亦在六四晚上舉行燭光悼念集會,以紀念六四死難者。教協前會長司徒華曾擔任「支聯會」首任主席。

|

支聯會網頁http://www.alliance.org.hk/:

|

「支聯會」的立場鮮明,但我們也可看看另一些關於「六四」的立場,思考不同角度的說法才判斷誰是誰非。

1.

當年的事,資料不全,不能按當時的「情緒化資料」作為評價六四的準則。

許多人對六四事件的看法在九十年代前後,截然不同。他們在事件發生之時及之後的一段時間﹐同情學生及反對中國政府的處理手法。但到一九九二年蘇聯解體,全國陷入大混亂,繼而人民的生活水平急速下降,幾至民不聊生的境地。俄國總統葉利欽每次外訪西方國家,幾乎向西方世界乞求援助,繼而車臣爆發內戰。南斯拉夫聯邦解體後,連串內戰,死傷無數,到目前局勢仍未穩定。眼看如此國際形勢,才聯想到若然天安門事件不解決,中國被拖垮,形勢將極為險峻,也因而開始領會到中國政府當時何以要採取如此果斷的處理手法。

資料來源:周全浩:〈「薪火相傳」乃小題大做 漣漪難阻歷史長河向前〉,《大公報》,

陳一諤(港大學生會會長):(坦克車輾過人相片)同一條屍體有人說是解放軍,同一條屍體有人說是平民,究竟那條屍體是解放軍還是平民,我們不知道,我們應透過討論看看哪一方較有理據。

曲同學(廣東省學生):民主牆上有一幅相是有人躺在地上,旁邊有單車,就說這是tank(坦克車)壓過死人的畫面,我想問,為何這個tank 壓完之後會有人樣呢?那些單車還是單車的樣子?

資料來源:《明報》,

2.

公平討論,容許相反意見存在,並對主流說法質疑。

在一件事還沒有得到公認的結論之前,大家進行不同觀點的討論,完全正常;即使已有公認的結論,也可以進行討論,公認的結論可能被推翻,伽利略、哥白尼、牛頓就是這樣帶領科學進步的。

資料來源:《信報財經月刊》,2009年6月號,頁47。

3.

國家經濟不斷發展,中國國勢不斷強大,為何還在六四的問題上如此執著?

從歷史的長河看,中國推行改革開放,國力大增,人民的生活得到顯著改善。只要穩住大局,循此路發展下去,人民的生活必更豐足,內陸的貧困亦可改善。「天安門事件」只是長河中的泛起的一陣漣漪,香港一些人要求什麼「薪火相傳」,乃是小題大做,而且正中外國反華勢力下懷,藉此製造麻煩,干擾中國的發展,港人應從宏觀角度認清事件的實質意義。

資料來源:周全浩:〈「薪火相傳」乃小題大做 漣漪難阻歷史長河向前〉,《大公報》,

|

吳靄儀: |

今日你可否清楚告訴市民知道,你是否支持平反六四呢? |

|

曾蔭權: |

香港人對六四的感受及看法,我是明白的。但事件發生了到現時已經很多年了。其間,國家在各方面的發展都得到驕人的成就,亦為香港帶來經濟的繁榮。我相信香港人對國家的發展會作出客觀的評價,這是我的看法。 |

資料來源:《明報》,

4.

當年不去鎮壓,就沒有今天的發展。

本年3月2日在北京舉行的全國政協記者會上,政協發言人趙啟正被「美國之音」記者問及「六四」的問題時,回應事件「早已定性」,重申「必須全力維護大局穩定,才能確保人民安居樂業、國家長治久安」。

趙啟正回應說,「中國改革開放30 年來的實踐和取得的進展告訴我們,改革發展必須在社會穩定的條件下才能順利進行。恐怕這也不僅是中國的經驗,我們觀察實踐(表明)那些動亂很多的地方,沒有一個經濟能夠順利發展。」

資料來源:《明報》,

5.

學生背後有黑手,令事件惡化和變質。官方必須採取果斷的手段,才能穩定局勢。

很明顯,「六四事件」是在外國勢力插手下,嚴重危害中國國家安全的一次事件。運動初期學生的愛國熱情及反腐敗要求值得肯定,但到了後期由於外國勢力插手事件已變質,已出現「打倒中國政府」及針對中國改革開放總設計師鄧小平的危險傾向。

資料來源:《大公報》,

開始時學生們上街遊行是表達反腐敗,要求民主改革,動機是好的,是有愛國熱情的;只是後來被別有用心者利用了,運動的性質變為要「某某人下臺」,要推翻政府,要改朝換代。

資料來源:《大公報》,

中央政府可能在鎮壓上有問題,但其實可理性解決:「為何(最終)不可以理性方法解決呢?就是關乎班學生領袖,究竟他們是否存有私心?究竟他們是否有其他勢力的影響下,令到他們作出一個不應該有的決定呢?」

資料來源:《明報》,

6.

背景複雜,幕後權力鬥爭,不宜輕信介入。

學運演變成為當時中共黨內權力鬥爭的棋子,黨內兩派都高估了學運的殺傷力,而學運旗手也高估了自己,雙方不但僵持不下,還層層加碼,升高對峙,結果引發慘劇。我們身在香港,對內地政治鬥爭所知甚少,而媒體的報道,又不能盡信,整件事件有何內情、誰是誰非,目前在未能掌握全部事實以前,實在難下判斷,因而現階段難言平反。但歷史一定會還事件一個公道,學生的血不會白流。

資料來源:陳茂波〈支持「毋忘六四」 現階段難言平反〉,《明報》:

7.

學生激進,群眾失控,才逼使官方使用武力。

天安門廣場上那些學生領袖,都是沒有權力基礎的,更沒有經過民主程序選舉產生。誰越煽情,越激進,誰就能獲得權力。在政府發佈戒嚴令後,他們反對撤離天安門,發起絕食行動﹔他們佔領天安門廣場達三個多星期,逼使政府將歡迎蘇聯總統戈爾巴喬夫來訪的盛大儀式取消;軍隊幾次嘗試進入天安門清場,均被迫撤退。在戒嚴令無法執行的情況下,衝突升級,事態失控,有暴徒火燒軍車,打死軍警後燒屍懸掛示眾,全國一些大城市也出現暴徒火燒商場等動亂跡象。在這種情況下,政府被迫採取措施。這是當局在當時的情況下為了穩定局勢而逼不得已採取的解決辦法。

資料來源:《大公報》,

8.

不該說「六四」屠城、屠殺

已故民建聯主席馬力曾說: 「不應該說共產黨屠殺、屠城,當年大家都矇查查。但如果是屠城,柴玲(六四學運領袖)怎能在六四凌晨平安離開?她是有心挑起暴動的,(如果屠城)呢條友第一個便被殺了!侯德健、封從德等人怎能慢慢離開?如果是屠城,4000 名學生全都死光了!」

將「六四」說成是「屠城」與事實不符。他質疑當日,天安門曾否發生燒屍、坦克車輾過學生的事件。「要燒一條屍至少要1000(熱力),如果可以就咁在天安門燒,那焚化爐便不用排長龍了……指着一攤嘢就說是(學生)被坦克車輾過,那不如找一隻豬,用坦克車輾過,看看是否會變成肉餅?」馬力批評,現時不少教師把六四形容為「屠城」、血流成河,是不負責任的說話,擔心對學生造成影響。

資料來源:《明報》,

9.

「六四」難以平反

曾鈺成表示:「六四最後負責人係邊個?邊個落命令要軍隊入城?邊個可以有權落命令開槍?呢個人叫鄧小平,鄧小平係今日中國人民領袖抑或人民敵人?係改革開放總工程師,係一國兩制設計者。同樣,鄧小平思想,鄧小平理論亦都仲放係中國而家行緊最根本一個理論基礎,如果你所謂叫做平反而唔郁鄧小平先生,平唔平到呢?如果你要郁,郁到咩地步呢?」

資料來源:《信報》,

想一想

想一想

1.

你認為誰要為六四這悲劇負上更大的責任?中國政府還是當時的學生呢?為什麼?

2.

為什麼各人對六四的看法可以如此不同呢?