世界地球日﹙International

Earth Day﹚

世界地球日今年已是第35屆,其活動旨在喚起人類愛護地球、保護家園的意識,促進資源開發和環境保護,而06年的主題就是「善待地球-科學發展」。

|

世界地球日活動起源於美國。 地球是人類的共同家園,但科學技術發展和經濟規模擴大,令全球環境在過去30年持續惡化。資料顯示自1860年有氣象儀器觀測紀錄以來,全球每年平均溫度上升攝氏0.6度,而最暖的13個年份均出現在1983年以後。上個世紀80年代,全球每年受氣候災難影響人數平均為1.47億,到90年代,更上升至2.11億。 |

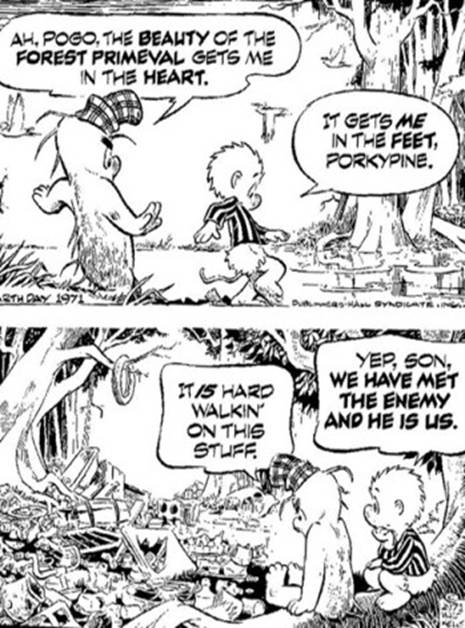

1971年世界地球日宣傳海報。 “We have met the enemy and he is us.”成為環保金句。 來源:http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Pogo_-_Earth_Day_1971_poster.jpg |

|

目前全球約有40%人口嚴重缺水,如果情況得不到改善,30年內,全球55%以上人口將面臨水荒。自然環境的惡化也嚴重威脅地球的野生生物。全球現有12%的鳥類和四分一哺乳動物瀕臨絕種,而過度捕撈就導致三分一魚類資源枯竭。救救地球,已不僅是一句口號。 摘自《成報》, |

|

海洋垃圾

|

國際環保組織綠色和平發表名為《全球海洋的塑膠垃圾》的報告,研究結果顯示最少267種海洋生物因為被垃圾纏,或者吃下塑膠垃圾而深受其害,包括海、海獅、鯨魚及其他魚類等。 |

|

|

8成塑膠垃圾來自陸地,其餘的則來自海洋,主要來源為旅遊業、排污、捕魚及船艇排廢。由於塑膠垃圾是不能分解的,有別於有機物質,會被水流及海浪帶到很遠的海洋中間。該報告又指,塑膠污染困擾全球所有海洋,並特別指明太平洋有大量塑膠垃圾。 綠色和平希望號船船員史密斯稱,一些具有侵略性的物種,可以靠浮在塑膠垃圾上漂到數千英哩外,影響那裏的物種生存。另外,塑膠廢物還會被一些物種誤食,他說:「塑膠垃圾就像有毒海綿,吸收海上其他的污染物。我們拍到信天翁吃下這些垃圾……即使牠們的胃塞滿了,但由於這些『食物』沒有營養,故最後牠們仍餓死。」 綠色和平建議組織環球海洋保護網絡,覆蓋世界40%的海洋,並呼籲沿海國家負起責任,減少「過量消耗」及加強廢物回收。 摘自《文匯報》, |

|

濫用膠袋

|

|

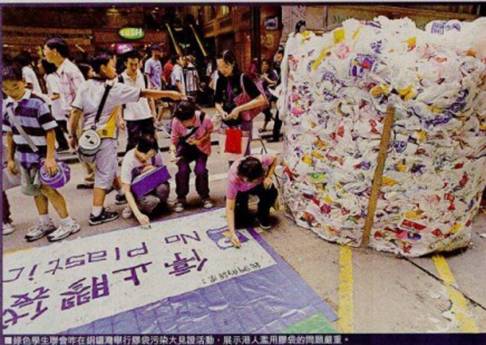

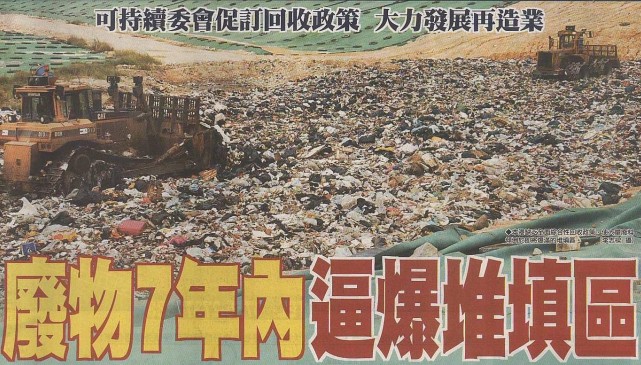

本港濫用膠袋情況嚴重,港人自備購物袋少之又少。有調查發現,高逾83.7%被訪者平均每日使用1至6個膠袋,僅有26%購物時會自備購物袋。立法會環境事務委員會主席蔡素玉表示,當局應落實污染者自付,徵收膠袋附加費,將可年減60億個膠袋使用量,收益足應付處理垃圾的開支。 |

|

港年棄120億個膠袋,年須4,000萬元處理費。負責調查的民建聯於8月底訪問1,013名市民,發現有83.7%被訪者平均每日使用1至6個膠袋,更有2%人每天使用10個膠袋以上,70%會把用後的膠袋作為垃圾袋,另有25%會在用後隨即丟掉。調查又發現,不少市民因「不方便」、「忘記」而未有自備購物袋,僅有26%會在購物時自備購物袋。調查又發現,42%認為商店不再免費提供膠袋才可減少膠袋使用量,又有35%表示若有自備購物袋,自然會減少使用膠袋。不過,仍有50%支持除街市外的所有商舖,也應徵收膠袋附加費。 立法會議員蔡素玉表示,政府應落實污染者自付政策,因應市民產生的垃圾量而按袋收費,並同時徵收膠袋附加費,不准濕貨市場以外的商舖提供免費膠袋。她相信,推出政策後將可大幅縮減一半的膠袋使用量,若以每個0.3元的膠袋附加費計算,每年將可收取18億的環保基金,足以應付日常處理垃圾的開支。 摘自《文匯報》, |

|

綠色旅行日﹙一﹚

|

一罐可樂、一盒紙包飲品、一瓶膠樽蒸餾水,三者之中,你通常會選購哪一種飲料?在決定的過程中,你考慮的是品質、價錢、口味、是它的「環保指數」?別小覷每一個簡單的消費決定,它都會引發環環相扣的效應,為環保帶來多一分的「助力」或「推力」。 |

|

|

如果每位同學買的都是膠樽飲料,不是變相在鼓勵生產商生產更多無法循環再造、用完即棄的膠樽嗎?如果一天增產一千個,一年便增產了三十六萬多個,試想這對環境來說,將是何等沉重的負擔?如果同學當初選擇的是鋁罐飲品,結果又會否不一樣? |

|

|

在買東西之前,我們應先想一想,這東西真的需要嗎?這商品會在採集原料的時候,嚴重破壞環境嗎?會否在使用時很耗費能源?包裝是否過度?會否污染環境? |

|

綠色旅行日﹙二﹚

|

港人用於燒烤的木炭量驚人,一個環保組織調查顯示,每年燒炭量達900萬公斤,相等於砍伐 |

|

|

環保觸覺副主席黎名川解釋,生產木炭 |

|

|

根據資料顯示,在港的木炭大部分由東南亞國家,如印尼、菲律賓等供應。黎名川指有業內人士向他透露,大部分用作生產木炭的木材,是來自無節制的非法砍伐,導致天然樹林的面積快速減少,帶來巨大的生態禍害。 「樹林的面積快速減少影響碳循環,失去樹木進行光合作用把二氧化碳變成氧氣,加強溫室效應。其次是水循環,因為水份失去樹木,和泥土一樣不能再固著在山上,動輒造成洪水暴發。最後是令生態失衡,例如國寶熊貓,沒有樹林便失去生存環境,長遠更影響生物多樣性情況。」中文大學生化系及環境科學課 陳竟明又說,相對歐美地區,80年代已開始使用環保炭,但港人至今仍然在用木炭,坦言香港人環保意識低,「在超市買炭,見到大部分市民都是買木炭,因為價錢較平。雖然環保炭價錢比木炭貴2至3成,但是更耐燃,其實『除笨有精』,以我為例,兩樣都燒過,我覺得環保炭可比木炭耐燒1倍。」 為著環保和身體健康設想,環保觸覺特別提出多項建議,減低環境損害,如選用由木碎和煤粉合成的環保炭、竹炭、電燒烤爐、氣體燒烤爐等,代替木炭。而零售商亦應增加其他代替品的比例,讓市民有所選擇。同時更可以模仿垃圾回收箱的概念,在燒烤場地增設炭回收箱,以收集燒烤人士剩餘的炭,循環再用。 摘自《文匯報》, |

|

|

|

1.

看過上面的文章,你會如何為自己預備一個綠色旅行日呢?

2.

對於地球先生的健康,你可以貢獻什麼呢?

|

|

報紙雜誌:

1.

〈塑膠與環境〉,《明報》,

2.

〈想想消費背後的破壞〉,《明報》,

3.

〈燒烤10大注意事項〉,《明報》,

4.

〈健康燒烤〉,《明報》,

5.

〈郊遊備忘〉,《SEE》issue 05,

以上報導已存放於:S:\Activities\世界之窗\

網站:

1.

綠色力量:http://www.greenpower.org.hk/。

2.

綠色和平:http://www.greenpeace.org/china/ch/。

3.

綠色學生聯會:http://www.gsc.org.hk/modules/AMS/。

4.

SEE

Network:http://www.project-see.net/。